7. Bibliografia

Agate M. “Analisi sismostratigrafica e delle facies sismiche”, Scuola estiva di Geologia Marina. CARTOGRAFIA GEOLOGICA DELLE AREE MARINE, Roma, 26/10/2010.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (a cura di) "Il mercato del gas naturale in Italia: lo sviluppo delle infrastrutture nel contesto europeo", Studio di settore 03, Roma, 2013.

Gargiulo R. – Cimenti A. – Cimenti E. “Gli idrati di metano: fonte energetica del futuro”,Informazioni della difesa, 4, pp.45-49, 2006.

Hammerschmidt, E.G. “Formation of Gas Hydrates in Natural Gas Transmission Lines”, Ind.Eng. Chem, Vol. 26, No. 8, pp. 851-855, 1934.

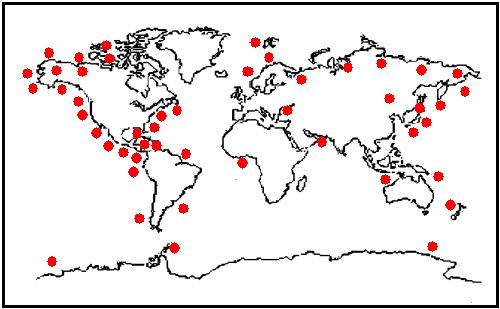

Riso M. “Clatrato idrato, il ghiaccio che brucia”, Rivista Ligure di Meteorologia, anno V, No. 17, pp. 5-9, 2005.

Sitografia

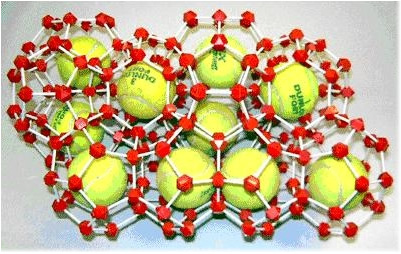

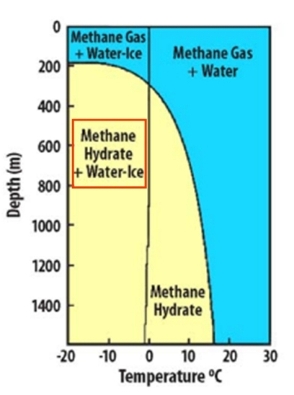

[01] www.whatischemistry.unina.it/it/hydrate.html

[02] Boccalatte C., “Gli idrati di metano”, marzo-aprile 2012, pp.24-27, www.lni.it/portale/notiziario/03_12art5.pdf

[03] www.climalteranti.it/category/metano/feed/

[04] www.ecoage.it/gli_idrati_di_metano.htm

[05] http://energyviews.enel.it/?p=1068

[06] Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, “Gas hydrate between science and technology”, www.ogs.trieste.it/it/content/i-gas-idrati-tra-scienza-e-tecnologia

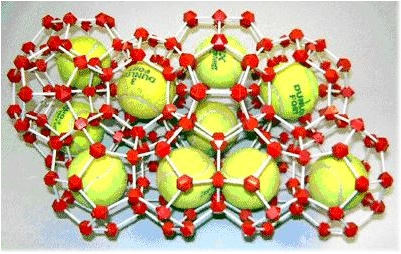

[07] Sansone R., “La stabilità millenaria dei giacimenti mondiali di gas”, 30 marzo 2012, www.meteoweb.eu/2012/03/la-stabilita-millenaria-dei-giacimenti-mondiali-di-idrati-di-gas/126651/

[08] Zappalà V. “Il metano idrato: immensa riserva di energia e possibile dominatore del clima terrestre”, Pianeta Terra, 20 marzo 2013, www.astronomia.com/2013/03/20/il-metano-idrato-immensa-riserva-di-energia-e-possibile-dominatore-del-clima-terrestre/

[09] Marazzi A., “La rivoluzione degli idrati di metano”, 7 maggio 2014, www.treccani.it/magazine/piazza_enciclopedia_magazine/geopolitica/La_rivoluzione_degli_idrati_di_metano.html

[10] Pierfederici G.,Un anno fa il disastro della Deepwater Horizon”,www.biologiamarina.eu/AnniversarioDH.html

[11] Petrucci G., 17 dicembre 2012, www.meteoweb.eu/2012/12/storegga-lo-tsunami-artico-8-000-anni-fa-unimmensa-frana-sottomarina-causo-un-devastante-maremoto-nel-mare-del-nord/172527/

[12] Affronte M., “Pericolo in fondo al mare? Gli idrati di metano”, www.scienze-naturali.it/ambiente-natura/biologia-marina/pericolo-in-fondo-al-mare-gli-idrati-di-metano

[13] Dallavalle F., “Energia grezza: il caso del clatrato idrato”, www.cise2007.eu/portal/images/notiziario/Notiziario_2_04_2014

[14] http://energy.gov/articles/us-and-japan-complete-successful-field-trial-methane-hydrate-production-technologies

[16]www.britannica.com/EBchecked/media/155690/Scientists-noted-that-the-prevailing-paths-of-the-Gulf-of?topicId=379348

[17] Russo A., “E se il petrolio non finisse mai?”, Il POST, 6 maggio 2013, www.ilpost.it/2013/05/06/energia-petrolio-idrati-metano/

[18] http://energy.gov/fe/articles/data-innovative-methane-hydrate-test-alaskas-north- slope-now