Gestione dei rifiuti ed economia circolare: l’Italia è virtuosa ma sconta il divario nord-sud

Di Alessandro Campiotti

L’Italia ha superato il 65% di raccolta differenziata ed è seconda in Unione europea per l’indice di circolarità delle risorse. Tuttavia, resta necessario colmare le notevoli differenze tra regioni del nord e del sud e aumentare il ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato.

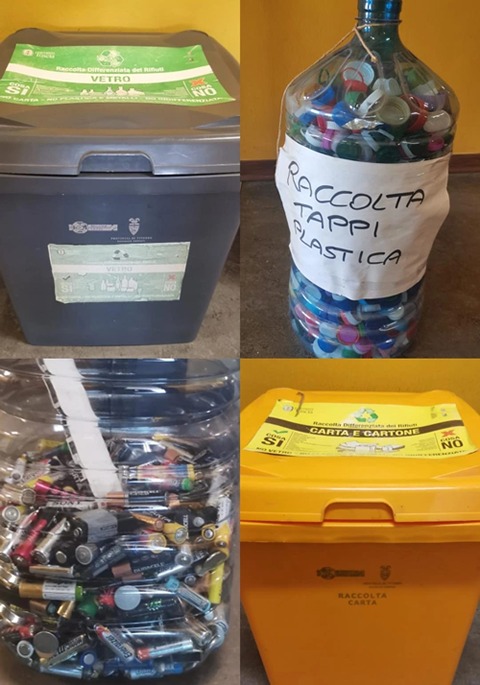

Immagine di Alessandro Campiotti

Negli ultimi anni l’Italia ha fatto progressi nel campo dell’economia circolare, attestandosi tra gli Stati europei più virtuosi per quanto riguarda i numeri della raccolta differenziata dei rifiuti e la percentuale di riutilizzo dei materiali. È quanto emerge dal Rapporto Rifiuti Urbani presentato dall’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in cui viene fatto il punto sugli obiettivi fin qui raggiunti a livello nazionale e sulle prossime sfide per rendere più sostenibile il sistema della gestione dei rifiuti.

Nel 2023 l’Italia ha raggiunto un tasso di raccolta differenziata del 65,2% rispetto alla produzione di rifiuti totale, di cui larga parte sono di origine urbana, dove la quota di riciclo è di poco inferiore al 50%, ancora sotto la soglia del 55% definita a livello europeo. Inoltre, il Paese mostra una condotta particolarmente virtuosa nel riutilizzo dei materiali di scarto, collocandosi al secondo posto nell’Unione europea, superata solo dai Paesi Bassi, per l’indice di circolarità delle risorse, che consiste in un indicatore che misura quanto un sistema sia in grado di dare nuova vita ai prodotti di scarto tramite un processo di valorizzazione e reinserimento nelle filiere produttive. Nel 2023, per esempio, oltre il 20% dei materiali utilizzati dal settore industriale provenivano dalle cosiddette materie prime seconde (MPS), mentre a livello europeo il dato medio si attestava di poco sopra all’11%. Entro la fine del 2025, peraltro, la percentuale di riciclo degli imballaggi dovrebbe crescere rispetto agli anni precedenti e raggiungere un dato medio del 75%, pari a circa 10,8 milioni di tonnellate, con picchi superiori all’80% per carta, vetro e acciaio, mentre la plastica rimane leggermente sotto al valore soglia del 50%.

Tuttavia, spalmando il dato medio nazionale di raccolta differenziata del 65,2% sull’intero territorio italiano, ci rendiamo contro delle notevoli differenze che caratterizzano le diverse regioni, così come le città, sebbene negli ultimi anni il divario nord-sud sia stato parzialmente ridotto. Le regioni più virtuose, con un livello di differenziazione superiore al 70% sono Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Lombardia, mentre le regioni del centro-sud presentano valori meno soddisfacenti, che spesso superano di poco il 50%, come nel caso di Lazio, Sicilia e Calabria, anche a causa della scarsità di impianti di smaltimento rispetto al nord. Oltre a rafforzare la rete di infrastrutture per la gestione dei rifiuti, bisognerebbe agire a monte riducendo l’immissione sul mercato dei prodotti con un ciclo di vita molto limitato, difficilmente riciclabili e ad elevato impatto ambientale.

Per queste ragioni, gli ultimi regolamenti europei in materia di economia circolare dispongono che i nuovi prodotti vengano progettati secondo criteri di ecocompatibilità, per avere un ciclo di vita più lungo ed essere al contempo più riparabili e riciclabili, in modo tale da poter essere recuperati nel mercato delle materie prime seconde. Inoltre, per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti più sostenibili, dal 20 giugno di quest’anno i nuovi modelli di dispositivi elettronici, come smartphone e tablet, dovranno esporre un’etichetta relativa al livello di efficienza e prestazioni energetiche, autonomia delle batterie e grado di riparabilità, con il fine di contrastare la pratica dannosa dell’obsolescenza programmata, che da troppi anni caratterizza gli standard produttivi di numerosi prodotti di importazione.

Per approfondire:

Il Sole 24 ore, Il futuro dell’ambiente, Rifiuti urbani: cresce la differenziata, ora servono gli impianti, C. Dominelli, 2025.

ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2024, https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2024;

Regolamento delegato (Ue) 2023/1669 della Commissione, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1669;