L’Europa punta su rinnovabili ed efficienza energetica

Calano gli investimenti nelle rinnovabili, aumentano quelli nelle fossili. Secondo Bloomberg entro il 2050 oltre il 60% dell’energia elettrica sarà generata da fonti rinnovabili, metà della quale sarà coperta da fotovoltaico ed eolico. L'Europa alza il target al 35% entro il 2030.

Gli investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica

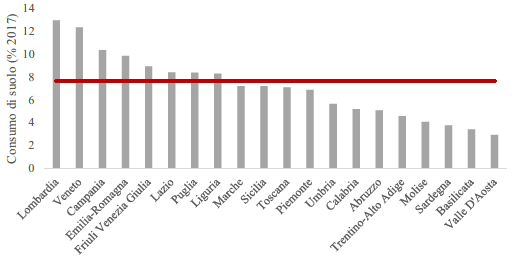

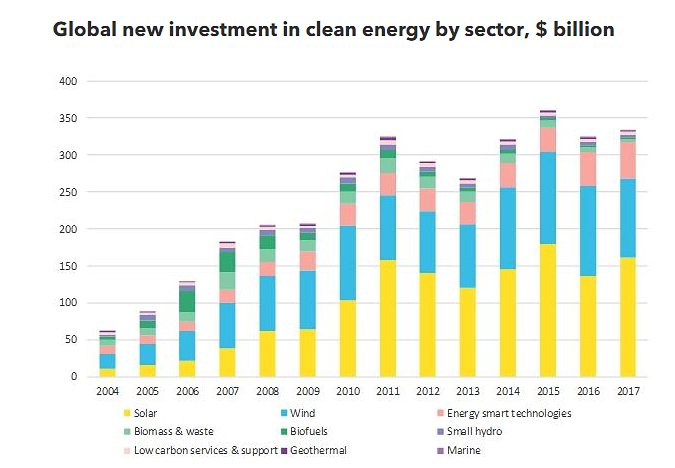

L’Accordo di Parigi prevede di contenere la percentuale di combustibili fossili sotto il 40% del mix energetico globale al 2030. I numeri attuali non lasciano sperare. L’ultimo rapporto pubblicato dall’Agenzia internazionale dell’energia ci dice che nel 2017 gli investimenti globali nel settore delle energie rinnovabili sono calati del 7% rispetto al 2016, attestandosi a quota 318 miliardi di dollari a fronte di un aumento – prima volta dal 2014 – di quelli per i combustibili fossili, che hanno ricevuto finanziamenti pari a 790 miliardi di dollari, raggiungendo il 59% del mix energetico globale (Figura 1). Tale aumento, sottolinea il rapporto, è stato dovuto anche al leggero innalzamento dei prezzi di petrolio e gas, mentre tra le cause del calo degli investimenti nel settore delle rinnovabili ci sarebbero i recenti cambiamenti politici in Cina, legati al sostegno allo sviluppo del solare fotovoltaico, che stanno aumentando il rischio di un rallentamento degli investimenti anche per il 2018. La Cina, infatti, rappresenta da sola oltre il 40% degli investimenti globali nel solare fotovoltaico e i suoi cambiamenti politici hanno implicazioni a livello globale. Nel complesso, gli investimenti energetici a livello globale hanno raggiunto quota 1.800 miliardi di dollari nel 2017, registrando una diminuzione del 2% rispetto al 2016. Di questi, circa 750 miliardi sono stati destinati al settore elettrico, mentre 715 miliardi sono stati spesi per l’approvvigionamento di petrolio e gas.

Figura 1. Investimenti nelle energie rinnovabili a livello globale (fonte: Bloomberg New Energy Finance)

Inoltre, rileva il rapporto, dopo anni di crescita sono diminuiti anche gli investimenti nell’efficienza energetica che nel 2017 hanno subito un calo del 3% a livello globale. «Il calo degli investimenti globali per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica è preoccupante – ha affermato in una nota stampa Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia – e questo potrebbe minacciare l’espansione dell’energia pulita necessaria per soddisfare gli obiettivi di sicurezza energetica, clima e aria pulita”. Tuttavia, segnali positivi provengono dal settore dell’energia nucleare: secondo il rapporto, nel 2017 sono state dismette più centrali nucleari di quante ne siano state costruite e gli investimenti nel settore sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi cinque anni. Qualche segnale positivo proviene poi dal settore dei trasporti e dei consumi termici degli edifici: le vendite di auto elettriche sono in crescita, anche se restano ancora una piccola parte del mercato globale; tale crescita è stata stimolata, sottolinea il rapporto, dai consistenti incentivi governativi per l’acquisto delle auto elettriche che coprono mediamente il 24-25% del prezzo di vendita. Per quanto riguarda la sostenibilità energetica degli edifici, il rapporto registra un aumento del 30% nella spesa globale per l’acquisto di pompe di calore, impiegabili per il riscaldamento e il raffrescamento, che ha contribuito a migliorare il settore dell’efficienza energetica. Nel frattempo, evidenzia il rapporto, nel 2017 sono cresciuti del 13% gli investimenti statali nella ricerca nel campo della low-carbon energy, in particolare nel Nord America (7,8 miliardi di dollari spesi), Europa (7,1 miliardi) e Asia (6,4 miliardi) per un totale di oltre 20 miliardi di dollari di investimenti a livello globale.

L’Accordo europeo sulle rinnovabili

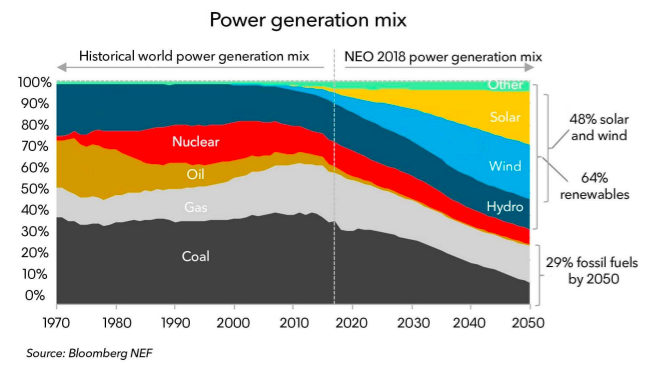

Secondo le previsioni sul World Energy Outlook 2018 fatte da Bloomberg entro il 2050 oltre il 60% dell’energia elettrica sarà generata da fonti rinnovabili, metà della quale sarà coperta da fotovoltaico ed eolico (Figura 2).

Figura 2. Mix energetico globale al 2050 (fonte: New Energy Outlook 2018, Bloomberg)

Sembra che l’Europa abbia colto il messaggio: a giugno è stato raggiunto l’accordo europeo tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio europeo su quella che sembra sarà la transizione energetica europea per i prossimi dieci anni e sulle normative che la guideranno. Si tratta di un compromesso raggiunto tra i Governi europei, i rappresentanti delle istituzioni europee e parte della società civile nell’ambito del pacchetto Clean energy for all Europeans, presentato nel novembre 2016. In base al nuovo accordo, il nuovo obiettivo per l’Europa sarà quello di raggiungere una copertura del consumo totale di energia da fonti rinnovabili fino al 35% entro il 2030 (i precedenti accordi avevano fissato tra 27% e 32% la quota da raggiungere). Il nuovo accordo prevede una copertura dei consumi da fonti rinnovabili del 14% per il settore dei trasporti e del 3,5% per i biocarburanti “di seconda generazione”, cioè quelli non derivanti da colture alimentari, escludendo inoltre l’utilizzo di olio di palma per la produzione di biofuel entro il 2030. In particolare, la Tabella 1 riporta una sintesi di quanto previsto per l’Europa e l’Italia in termini di emissioni, rinnovabili e domanda di energia (aumento dell’efficienza energetica).

|

OBIETTIVI AL 2020 |

OBIETTIVI AL 2030 |

||

|

Europa |

Europa |

||

|

Emissioni gas |

meno 20% |

Emissioni gas |

meno 40% (rispetto al 1990) |

|

Rinnovabili |

20% |

Rinnovabili |

35% |

|

Domanda di energia |

meno 20% (aumento efficienza energetica) |

Domanda di energia |

meno 27% – 30% (aumento efficienza energetica) |

|

|

|||

|

ITALIA (rispetto al 1990) |

ITALIA |

||

|

Emissioni gas |

meno 20% |

Emissioni gas |

meno 33% (rispetto al 2005) |

|

Rinnovabili |

17% |

Rinnovabili |

28% |

|

Domanda di energia |

meno 26% (aumento efficienza energetica) |

Domanda di energia |

meno 30% (aumento efficienza energetica) |

|

Fonti: Commissione europea, Ministero dello sviluppo economico ENEA |

|||

Gli impegni europei sulle emissioni di gas climalteranti, le energie rinnovabili e la riduzione di energia fossile, da conseguire con l’aumento dell’efficienza energetica, rappresentano un passo ulteriore verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e la chiave di volta per uno sviluppo economico sostenibile.