L’inquinamento da plastica minaccia il nostro futuro

Una ricerca della Cornell University stima che siano presenti nelle acque di tutto il mondo almeno 11,1 miliardi di oggetti di plastica. Senza un cambio di rotta, sottolinea l’UNEP, nei mari e negli oceani ci sarà più plastica che pesci entro il 2050. Papa Francesco nel suo discorso in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato annuncia: “Non possiamo permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica galleggiante”.

Il messaggio di Papa Francesco

“Non possiamo permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica galleggiante. Anche per questa emergenza siamo chiamati a impegnarci, con mentalità attiva, pregando come se tutto dipendesse dalla Provvidenza divina e operando come se tutto dipendesse da noi”. Con queste parole Papa Francesco ha voluto rinnovare il suo messaggio ambientalista nel discorso pronunciato in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, lo scorso 1 settembre. Al centro del discorso del Papa non c’è solo il problema della carenza di acqua potabile, ma l’acqua in generale, come bene universale, unico e inestimabile. Il Papa ha inoltre citato la principale problematica che affligge le acque di tutto il mondo e contro la quale, soprattutto negli ultimi anni, si sta schierando l’azione ambientalista globale: l’inquinamento da plastica. La plastica avvelena la terra, le acque, l’aria (se bruciata), intossica animali e vegetali, entrando nella catena alimentare (anche la nostra), finendo nel cibo che mangiamo e nell’acqua che beviamo. Una ricerca della Cornell University di Ithaca (Stati Uniti), apparsa sulla rivista scientifica Science a gennaio di quest’anno, ha stimato che siano presenti nelle acque globali almeno 11,1 miliardi di oggetti di plastica, che rappresentano una seria minaccia per i 124 mila coralli (Figura 1) che costituiscono a loro volta le 159 barriere coralline presenti nel Pacifico nelle aree geografiche del Myanmar, Tailandia, Indonesia e Australia.

Figura 1. Coralli avvolti dalla plastica (fonte: Science)

Secondo le stime riportate nello studio, la quantità di rifiuti plastici presenti sulle barriere coralline aumenterà di altri 15 miliardi di unità entro il 2025. A questo proposito, l’UNEP, l’Agenzia Onu per l’Ambiente, da anni ha lanciato l’allarme: senza un cambio di rotta, nei mari e negli oceani ci sarà più plastica che pesci entro il 2050.

I rifiuti plastici contribuiscono al riscaldamento globale

Secondo uno studio dell’Università delle Hawaii, apparso di recente sulla rivista scientifica PlosOne, i rifiuti plastici dispersi nelle acque di tutto il mondo contribuiscono alle emissioni di gas serra e quindi al riscaldamento globale. Lo studio, inoltre, riporta che la plastica presente nei mari e negli oceani, degradando, emette anche due gas serra, l’etilene e il metano. Quest’ultimo, sebbene resista meno all’atmosfera rispetto all’anidride carbonica, nel periodo in cui è attivo è capace di produrre un riscaldamento 25 volte superiore a quello generato dalla CO2. Il team di ricercatori che ha condotto lo studio ha osservato per un periodo di circa sette mesi il processo di degradazione di alcuni dei materiali plastici più diffusi, tra i quali policarbonati, acrilici, polipropilene e polietilene e hanno scoperto che il polimero più impattante in termini di produzione di gas serra è il polietilene (PE). Il polietilene è anche il polimero sintetico più utilizzato al mondo e rappresenta circa il 36% di tutta la plastica prodotta a livello globale. Il PE è molto usato in agricoltura per la copertura di serre e per la pacciamatura di piante coltivate in pieno campo. Viene inoltre utilizzato per gli imballaggi, per il rivestimento interno della maggior parte delle confezioni, per i tubi, per i tappi e per molti altri prodotti di largo consumo, risultando il rifiuto plastico più diffuso nell’ambiente. Tuttavia, lo studio sottolinea che la plastica non è ancora riconosciuta come fonte di emissione di gas serra. Comunque, le emissioni derivanti da questi materiali aumenteranno man mano che la plastica andrà ad accumularsi nelle acque perché il processo di decomposizione, causato da luce, calore, umidità, ossidazione chimica e altre attività biologiche, produce cambiamenti nella struttura fisica e chimica del materiale. Inoltre, si legge nello studio, la plastica non si degrada solo quando viene gettata in acqua ma anche a causa dell’irraggiamento solare in ambienti non bagnati. In questo caso la produzione di etilene è addirittura 76 volte maggiore di quella in ambiente acquatico. Il processo di degradazione della plastica, sia in ambiente asciutto che acquatico, porta spesso alla formazione di unità sempre più piccole, le microplastiche, che moltiplicano gli elementi soggetti alla decomposizione, accelerando, di conseguenza, il numero di fonti di emissione di gas serra. Dati il ritmo veloce con cui la plastica viene prodotta, utilizzata e gettata via (a livello globale, solo il 15% della plastica viene riciclato) e il fatto che oltre 8 milioni di tonnellate di materiali plastici finiscono ogni anno nella acque globali, ai quali vanno aggiunti quelli dispersi sulla terraferma, le emissioni di gas serra, derivanti dal processo di degradazione, continueranno ad aumentare nei prossimi anni.

Al via il super progetto per ripulire gli oceani

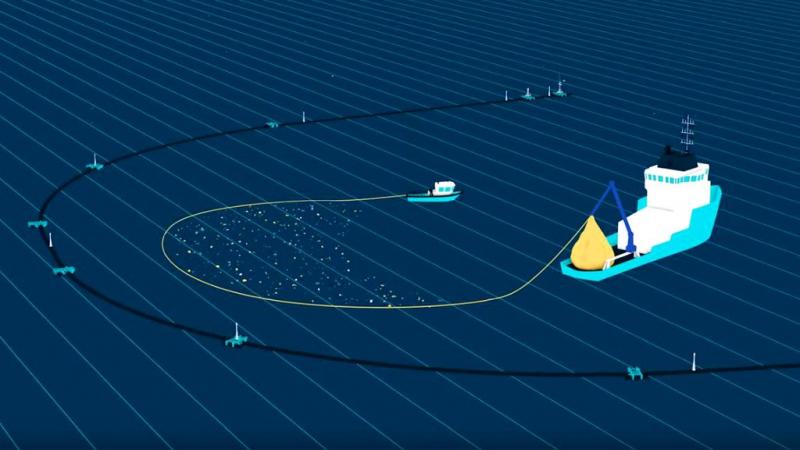

La speranza di avere degli oceani puliti finalmente privi di rifiuti plastici non è ancora morta. Sabato 8 settembre è stato avviato a San Francisco l’Ocean Cleanup Project (Figura 2), il super progetto ideato per ripulire gli oceani dalla plastica. Dopo cinque anni di sviluppo il sistema automatico di raccolta dei rifiuti plastici è pronto alla prova. Questo sistema, ideato dal giovane ingegnere olandese Boyan Slat, è costituito da una catena di barriere galleggianti della lunghezza di due chilometri poste in favore delle correnti che, in questo modo, convogliano la plastica verso piattaforme che fungono da imbuto (Video). Le barriere possiedono delle “gonne”, ovvero dei prolungamenti che si estendono sotto la superficie dell’acqua che consentono di raccogliere la plastica sommersa. Grazie alla sua conformazione, il sistema assume una forma ad “U” mentre si muove, consentendo così di incanalare la plastica verso il centro. Nel lungo viaggio di pulizia degli oceani, si prevede che navi di supporto intervengano periodicamente per rimuovere la plastica accumulata. Il sistema è inoltre dotato di luci alimentate ad energia solare e sensori che comunicano la sua posizione in ogni momento.

Figura 2. Ocean Cleanup Project (immagine realizzata al computer)

Il primo obiettivo del progetto sarà quello di ridurre del 50% il Pacific Trash Vortex (Figura 3), cioè l’enorme “isola di plastica” creatasi nell’Oceano Pacifico ad ovest degli Stati Uniti (con un estensione di circa 1,6 milioni di metri quadrati dove galleggiano oltre 80 mila tonnellate di rifiuti plastici), entro cinque anni e del 90% entro il 2040.

Figura 3. Pacific Trash Vortex (“Grande chiazza di immondizia nel Pacifico”) vista dal satellite

Se la tecnologia dovesse dare i risultati sperati, spiegano i responsabili del progetto, potrebbe essere la prima di una “flotta galleggiante” composta da altri 60 sistemi destinata alla pulizia delle acque globali che entrerà in funzione a partire dal 2020.