Gli effetti del cambiamento climatico sui sistemi agricoli globali

I cambiamenti climatici sconvolgeranno l’agricoltura e il mercato dei prodotti alimentari a livello globale. A dirlo è un rapporto della FAO presentato a Roma lo scorso 17 settembre. Tuttavia, le regole del commercio internazionale stabilite dall’Organizzazione mondiale del commercio e i nuovi meccanismi di adattamento ai cambiamenti climatici indicati dall’Accordo di Parigi, sottolinea la FAO, potranno essere di reciproco sostegno per riuscire a trasformare il mercato agricolo-alimentare in un pilastro della sicurezza capace di adattarsi ai mutamenti globali.

Gli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura

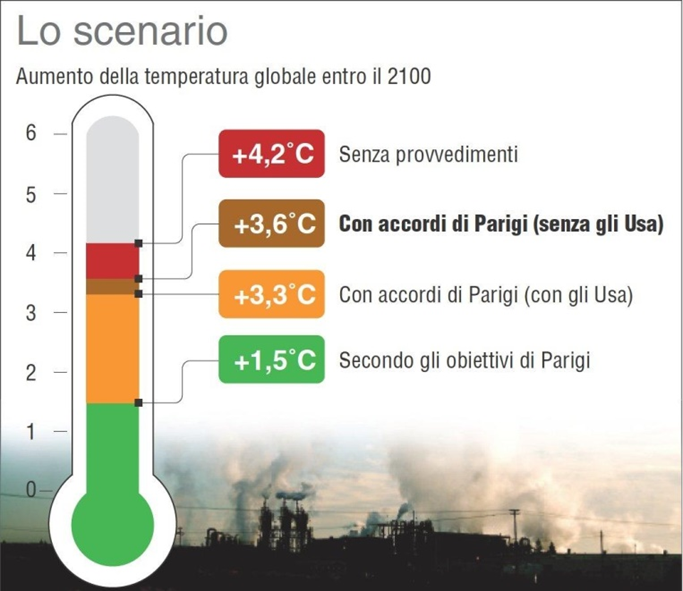

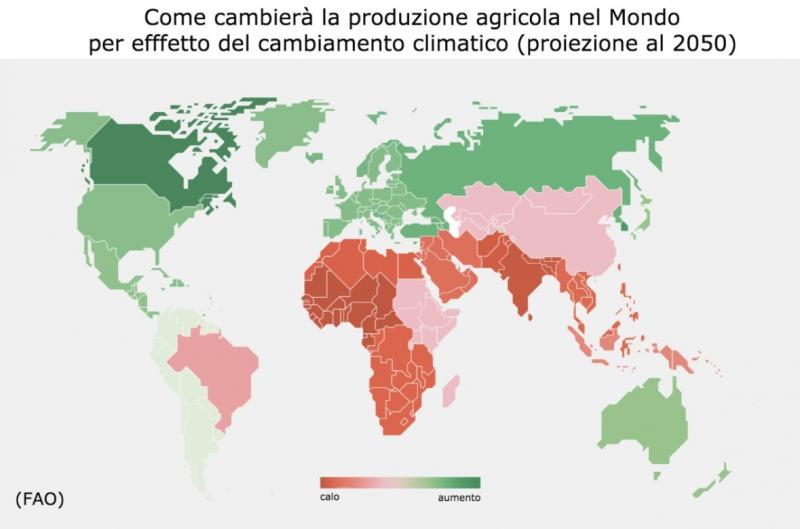

Le temperature sono in costante aumento a livello globale, assistiamo ad eventi climatici estremi come alluvioni, inondazioni e uragani sempre più frequentemente, le calamità naturali minacciano l’economia, il territorio e la popolazione in numerose regioni del mondo. E non è tutto: nei prossimi anni, i cambiamenti climatici sconvolgeranno anche i sistemi agricoli e il mercato dei prodotti alimentari a livello globale. I Paesi che si trovano nella fascia climatica temperata avranno benefici per l’agricoltura dovuti all’innalzamento della temperatura, ma i Paesi che invece si trovano a basse latitudini vedranno un peggioramento delle performance dei loro sistemi agricoli. Questo è quanto emerge dal rapporto della FAO dal titolo “The State of agricultural commodity markets 2018” , presentato nella sede romana dell’Organizzazione lo scorso 17 settembre. Le regole del commercio internazionale stabilite dall’Organizzazione mondiale del commercio e i nuovi meccanismi di adattamento ai cambiamenti climatici indicati dall’Accordo di Parigi, sottolinea la FAO, possono essere di reciproco sostegno per riuscire a trasformare il mercato agricolo-alimentare in un pilastro della sicurezza capace di adattarsi ai mutamenti globali. Poiché i cambiamenti climatici saranno destinati ad alterare significativamente la capacità di molte regioni del mondo di produrre cibo (Figura 1), la FAO prevede che il commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari avrà un ruolo sempre più importante nella lotta alla fame, in crescita da tre anni. A questo proposito, l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sullo stato della sicurezza alimentare e della denutrizione nel mondo evidenzia dati allarmanti: nel 2017, 821 milioni di persone nel mondo (17 milioni in più rispetto al 2016), vale a dire una persona su nove a livello globale, hanno sofferto di denutrizione. Di questi, 151 milioni (nel 2012 erano 169 milioni) sono bambini al di sotto dei cinque anni con forti probabilità di subire ritardi nella crescita, nell’apprendimento e nelle capacità richieste dagli impegni futuri. Tutto ciò avviene, sottolineano le Nazioni Unite, a fronte di un aumento del numero di persone che sono in sovrappeso, 2,6 miliardi di persone a livello globale secondo i dati dell’Accademia Pontificia delle Scienze, e di un enorme spreco alimentare quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate di cibo gettate via ogni anno per un valore economico che supera i 1.000 miliardi di dollari.

Figura 1. Effetti del Cambiamento climatico sui sistemi agricoli globali al 2050 (fonte: rapporto “The State of agricultural commodity markets 2018", FAO)

“Dobbiamo garantire che l’evoluzione e l’espansione del commercio agricolo siano eque e operino nella direzione dell’eliminazione della fame, dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione – ha affermato il direttore generale della FAO José Graziano da Silva nel corso della presentazione del rapporto. “Il commercio internazionale – ha sottolineato da Silva – ha la capacità di stabilizzare i mercati e ridistribuire il cibo dalle regioni in eccedenza verso quelle deficitarie, aiutando i paesi ad adattarsi ai cambiamenti climatici e contribuendo a promuovere la sicurezza alimentare”. Una prospettiva che emerge con forza soprattutto in quelle aree del mondo maggiormente soggette ai cambiamenti climatici. Molti Paesi si affidano già oggi ai mercati internazionali come fonte di cibo, sottolinea la FAO, per far fronte ai propri deficit nelle produzioni agricole dovuti alla limitata disponibilità di terra e acqua per cui devono far fronte ad elevati costi per le produzioni agricole. Ad esempio, il Bangladesh, nel 2017, ha tagliato i dazi doganali sul riso per aumentare le importazioni e stabilizzare il mercato interno a seguito delle gravi inondazioni che avevano colpito il Paese e fatto salire i prezzi di oltre il 30%. Nella stessa direzione si è mosso il Sudafrica, grande produttore ed esportatore di mais, che ha di recente aumentato le importazioni per limitare i danni causati dai frequenti periodi di siccità.

Le conseguenze per l’economia globale

Il rapporto FAO sullo stato dei mercati agricoli globali fornisce anche una panoramica dell’andamento del sistema commerciale dei prodotti agricoli e alimentari negli ultimi anni. Dopo una rapida crescita dei commerci a registrata a livello globale tra il 2000 e il 2008, sottolinea il rapporto, si è invertita la rotta negli anni successivi. Tuttavia, i commerci sono cresciuti significativamente sotto il profilo economico passando da 570 miliardi di dollari nel 2000 a 1.600 miliardi di dollari nel 2016. Questa crescita è stata dovuta, spiega la FAO, alla vertiginosa espansione economica della Cina e di altre economie emergenti come India, Indonesia e Brasile. Ad esempio, tra il 2000 e il 2016, il Brasile ha aumentato le esportazioni di prodotti alimentari dal 3,2% al 5,7%, la Cina ha superato Canada e Australia ed è diventato il quarto più importante esportatore agricolo del mondo, l'Indonesia e l'India hanno aumentato le loro esportazioni agricole posizionandosi tra i primi dieci maggiori esportatori di cibo al mondo, rispettivamente all'ottavo e al decimo posto. Nello stesso periodo, la quota combinata del valore totale delle esportazioni di Stati Uniti, Unione europea, Australia e Canada è diminuita di dieci punti percentuali. Tuttavia, nei prossimi anni, saranno molti i Paesi, situati soprattutto nel Sud del mondo, a pagare il prezzo più elevato dell’impatto del Cambiamento climatico. Le proiezioni della FAO al 2050 tratteggiano una situazione allarmante per l’Africa, dove la produzione agricola potrebbe subire un calo di quasi il 3% rispetto alla baseline, cioè lo scenario ipotetico che considera costanti le condizioni climatiche, per l’India dove si prevede un calo del 2,5% e per il Medio Oriente dove si prevede un calo più o meno analogo. Al contrario, i Paesi che si trovano nella fascia climatica temperata, come Canada e Russia avranno vantaggi da qualche grado centigrado in più e avranno la possibilità, ad esempio, di avviare colture di cereali e altri prodotti in zone, ad oggi, ancora troppo fredde e inospitali (Figura 2).

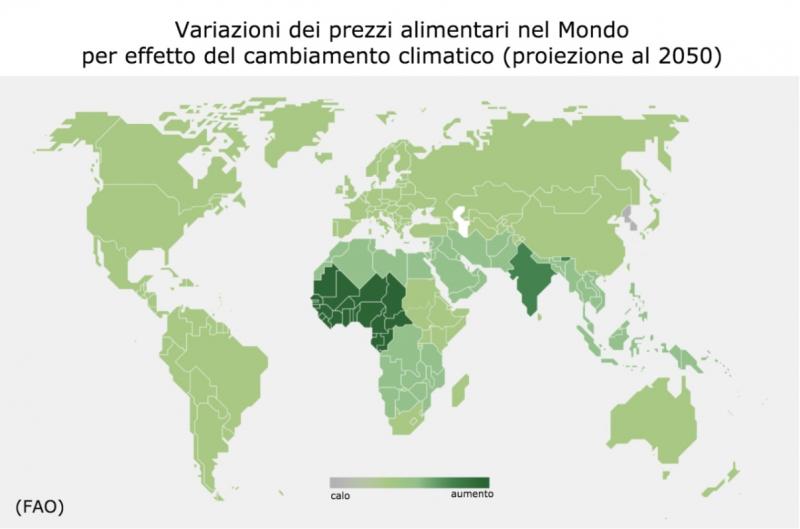

Figura 2. Effetti del Cambiamento climatico sui prezzi dei prodotti alimentari nel mondo al 2050 (fonte: rapporto “The State of agricultural commodity markets", FAO)

A causa del Cambiamento climatico, i prezzi dei prodotti alimentari tenderanno ad aumentare a livello globale, seppure in modo differente da regione a regione. La FAO prevede per i Paesi dell’Africa Occidentale un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari legato al clima del 5,6%, per l’India del 4,6% e per il Sud-Est asiatico dell’1,3%. Il PIL africano e del Sud-Est asiatico potrebbe contrarsi in modo significativo, rispettivamente del 2,5% e del 2% rispetto alla baseline.

Le proiezioni della FAO sugli effetti dei cambiamento climatico sull’agricoltura e sul mercato dei prodotti alimentari evidenziano una situazione molto critica. Continuando di questo passo, avverte l’Organizzazione, le disuguaglianze esistenti continueranno ad aggravarsi e il divario tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo aumenterà ulteriormente. Fenomeni tra i quali povertà, insicurezza alimentare, denutrizione, conflitti e crisi migratorie, già in costante aumento, si intensificheranno nei prossimi anni e, ancora una volta, a pagare il prezzo maggiore, saranno i Paesi più vulnerabili agli effetti del Cambiamento climatico.