Nonostante rappresentino soltanto il 3% della superficie terrestre, le città sono responsabili, a livello globale, dell’80% del consumo di risorse naturali e producono oltre il 70% di tutte le emissioni di gas serra. “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, come recita l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, rappresenta una delle principali sfide da affrontare nei prossimi anni.

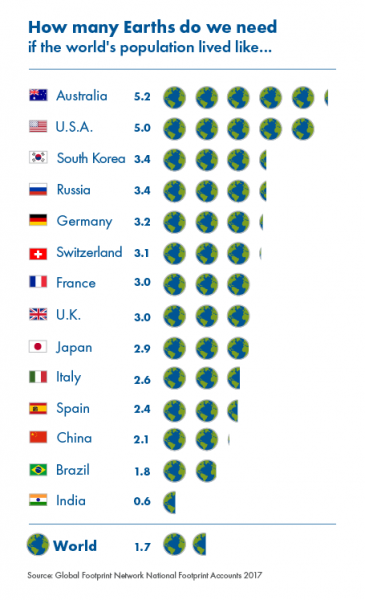

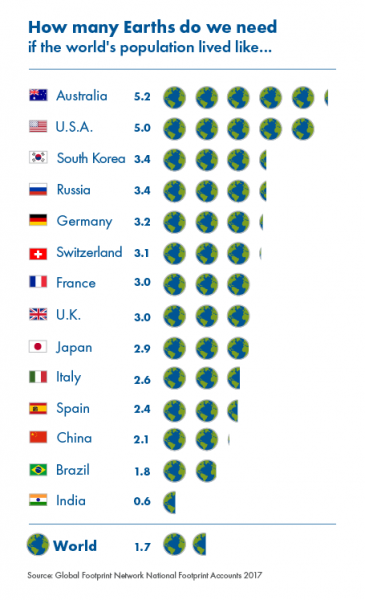

Consumiamo le risorse di 1,7 pianeti

All’inizio del ‘900, le città con una popolazione superiore ad 1 milione di abitanti erano solo 12 in tutto il mondo. Nel 2017 erano 500. Nel 2030 le “mega-città” con una popolazione superiore ai 10 milioni di abitanti saranno almeno 40. Secondo il rapporto McKinsey “Global cities of the future, il 65% del PIL prodotto nei prossimi 13 anni si concentrerà nei 600 grandi centri urbani del mondo. Da un lato, le città produrranno maggiore ricchezza e benessere per i cittadini, dall’altro, causeranno enormi problemi di ordine energetico ed ambientale. Nonostante rappresentino soltanto il 3% della superficie terrestre, le aree urbane sono responsabili, a livello globale, dell’80% del consumo complessivo di risorse naturali e producono oltre il 70% di tutte le emissioni di gas serra. A questo proposito, dati significativi emergono dal “calcolo dell’impronta ecologica” delle città sul nostro Pianeta, uno strumento di contabilità ambientale che assegna ad ogni bene di consumo (ad esempio, un chilo di pane o un chilowattora di energia) una porzione di terra sufficiente a rigenerare le risorse consumate e le emissioni causate per la sua produzione. In altri termini, l’impronta ecologica rappresenta la misura della velocità con cui la popolazione mondiale utilizza le risorse naturali offerte dalla Terra. L’unità di misura dell’impronta ecologica viene espressa in ettari globali di terreno utilizzati per produrre e, al contempo, riprodurre le risorse consumate per sostenere gli stili di vita della popolazione mondiale. I dati indicano che attualmente stiamo consumando le risorse naturali ad una velocità tale che non hanno il tempo di rigenerarsi. Il Global Footprint Network, think tank internazionale che misura l’impronta ecologia dell’uomo sulla Terra, ogni due anni comunica l’Overshoot Day (letteralmente, il “Giorno del sorpasso”) cioè il giorno in cui la popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse naturali che il Pianeta è stato in grado di produrre per quell’anno e ha emesso una quantità di CO2 superiore a quella che l’ecosistema terrestre è stato in grado di assorbire. Ogni anno, dagli anni ’70 ad oggi, l’Overshoot Day ha avuto una cadenza annuale sempre più ridotta e, quest’anno, si è registrato il 1° agosto, con un giorno di anticipo rispetto al 2017. Allo stato attuale, fa sapere il Global Foodprint Network, abbiamo bisogno di circa 1,7 pianeti Terra per mantenere i nostri consumi a livello globale (Figura 1).

Figura 1. Impronta ecologica nel mondo (fonte: Global Foodprint Network 2017)

Quanto consumano le città

Una città con una popolazione di un milione di abitanti consuma ogni giorno 9.500 tonnellate di combustibile, 625.000 tonnellate di acqua potabile e 1.800 tonnellate di cibo (Rifkin J. 1992). Nell’area mediterranea, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Enrivonmental Science & Policy, nel 2017 le città che hanno fatto registrare i valori più elevati in termini di consumi sono state Venezia, Genova, Roma, Napoli e Palermo. L’impronta ecologica pro capite più alta si è registrata ad Atene, Barcellona, Roma, Marsiglia, Genova e La Valletta. Al contrario, Il Cairo, Tunisi, Alessandria e Tirana sono state le città con i valori più bassi in termini di impronta ecologica. Gli elevati consumi di risorse naturali, le emissioni di gas climalteranti e l’impronta ecologica delle città hanno posto l’accento, negli ultimi anni, sulla necessità di mettere in campo delle iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle città. Tra queste, la più rilevante è il Patto Globale dei Sindaci per il Clima e l’Energia, un movimento di autorità locali e regionali di tutto il mondo impegnato a raggiungere e superare gli obiettivi globali in tema di energia e lotta ai cambiamenti climatici. Il movimento era nato con il nome Patto dei Sindaci in Europa, nel 2008, con l’ambizione di aumentare l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabili nei vari Paesi europei. Nel 2017 il movimento è diventato globale e, ad oggi, riunisce oltre 7 mila enti locali e regionali in 57 Paesi del mondo. Un’altra iniziativa di livello internazionale è il C40 Cities Climate Leadership Group, una rete formata da oltre 80 grandi città del mondo che rappresentano circa 600 milioni di persone, che ha l’obiettivo di sviluppare progetti volti a contrastare i cambiamenti climatici. Tra i principali impegni assunti dal C40 compaiono la riduzione delle emissioni di CO2 (da una media annuale per cittadini di circa 5 t CO2eq a ad una di 2,9 t di C02eq entro il 2030) e lo sviluppo di Piani d’azione a sostegno di iniziative per la sostenibilità energetica e ambientale delle città (Tabella 1).

|

CITTA’

|

PROGRAMMA

|

OBIETTIVO

|

DIMENSIONI

|

|

Basilea

|

|

Coperture vegetali (23% della superficie totale).

|

700.000 m2

|

|

Sheffield

|

Università e Green Roof Centre

|

Coperture vegetali per gli edifici pubblici (scuole, uffici ecc).

|

25.000 m2

|

|

Londra (UK)

|

London Great Outdoors (2009)

|

Realizzazione di tetti verdi.

|

500.000 m2

|

|

Milano

|

Bosco verticale

|

Grattacielo composto di due torri di 112 e 80 metri.

|

800 alberi, 19 essenze vegetali

|

|

|

|

|

|

|

Milano

|

Progetto Ospedale Policlinico

|

Realizzazione di un giardino pensile a disposizione dei cittadini.

|

6.000 m2

|

|

Stoccarda

|

Obbligo di rispetto di quote verdi per gli edifici pubblici (2008)

|

Corridoi verdi di ventilazione per raffrescamento aria.

Piantumazione e adozione alberi da parte dei cittadini.

|

60% dell’area urbana verde

|

|

Rotterdam

|

Studio per gli edifici pubblici per diverse utilizzazioni dei tetti

|

Tetti verdi per i cittadini e la biodiversità, per la raccolta di acqua, per produrre energia.

|

Realizzati 14 km2 (tetti verdi)

|

|

Budapest

|

Angelo Verde

|

Collegamenti verdi tra le aree della città.

|

|

|

Berlino

|

Biotope Area Factor(BAF 1994))

|

Introduzione quote verdi per edifici di nuova costruzione.

|

|

|

Madrid

|

Madrid + Natural (2016)

|

Realizzazione facciate e tetti verdi.

|

|

|

Milano

|

Progetto Ospedale Policlinico

|

Realizzazione di un giardino pensile a disposizione dei cittadini.

|

6.000 m2

|

|

Bologna

|

Green Areas Inner-city Agreement (GAIA, 2010)

|

Incremento numero di alberi.

|

3000 nuovi alberi per assorbimento di 4000 t CO2

|

|

Torino

|

Progetto Orti Alti

|

Soluzioni verdi per gli edifici.

|

Recupero delle coperture delle fonderie dell’ex-fabbrica Ozanam

|

|

Faenza

|

Extra Cubatura (2010)

|

Realizzazione di due bio-quartieri con tetti/pareti verdi.

|

|

|

Mirandola

|

Un “Bosco in Città”

|

Completamento forestazione urbana e realizzazione cintura verde cittadina.

|

130 ha

|

|

Los Angeles

|

Million Tree Program e City Plants (2006)

|

Piantumazione di un milione di alberi.

|

|

|

Chicago

|

The Green Alley Program (2001-2017)

|

Realizzazione di oltre 300 “vialetti verdi”.

|

|

|

New York

|

NYC Cool Roofs

|

Rivestimento dei tetti con vernice bianca isolante per ridurre i consumi di energia.

|

635.000 m2

|

|

Londra

|

Piano di Sviluppo London Great Outdoors

|

Azioni di “urban greening”.

|

Incrementare la superficie a verde pubblico del 5% al 2030 e del 10% al 2050

|

Tabella 1. Esempi di programmi di resilienza delle città nel mondo.

L’importanza del verde urbano

L’impiego e la diffusione del verde urbano giocano un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresentano una delle strategie che i sindaci di tutto il mondo hanno deciso di adottare per dare ossigeno alle città e migliorare la vita dei cittadini. Da qui la convinzione, sempre più forte, di considerare l’elemento vegetale un vero e proprio componente nella costruzione degli edifici (Figura 2). Nelle città del 21° secolo, avere un’ambiente urbano ricco di biodiversità, migliorare il comfort microclimatico e fare efficienza energetica rappresentano alcune tra i principali obiettivi che le amministrazioni locali devono portare a termine. In questa realtà, il verde urbano può fare la sua parte: oltre ai benefici in termini di riqualificazione energetica e di rigenerazione urbana, la vegetazione in città contribuisce ad assorbire sostanze contaminanti e a trattenere le particelle sospese nell’aria, limitando il fenomeno del surriscaldamento urbano (Tabella 2).

Figura 2. Edificio verde a Largo Febo, nei pressi di Piazza Navona (Roma)

|

INQUINANTE

|

FORMULA CHIMICA

|

QUANTITÀ ABBATUTA

|

|

Monossido di carbonio

|

CO

|

2.500

|

µg/m2 ora

|

|

Cloro

|

Cl

|

2.000

|

µg/m2 ora

|

|

Fluoro

|

F

|

100

|

µg/m2 ora

|

|

Ossidi di Azoto

|

NOx

|

2.000

|

µg/m2 ora

|

|

Ozono

|

O3

|

80.000

|

µg/m2 ora

|

|

PAN (Perossiacetilnitrato)

|

CH3(CO)-O-ONO2

|

2.000

|

µg/m2 ora

|

|

Anidride Solforosa

|

SO2

|

500

|

µg/m2 ora

|

|

Ammoniaca

|

NH3

|

400

|

µg/m2 ora

|

Tabella 2. Inquinanti presenti nelle aree urbane

La necessità di rigenerare le città nella direzione della sostenibilità energetica e ambientale viene riconosciuto inoltre dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tra i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L’11° obiettivo dell’Agenda recita: “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” entro il 2030. Si tratta di un obiettivo che va perseguito a livello locale, regionale, nazionale e ovviamente globale, e di una delle principali sfide che l’uomo dovrà affrontare nei prossimi anni.

Fonti:

- Wackernagel M. e Rees W, 1996;

- Scudo G., Ochoa de la Torre José M. “Spazi verdi urbani”. SE edizioni. 2003.

Nota:

L’immagine d’intestazione dell’articolo mostra uno scorcio della Promenade Plantée, a Parigi. Si tratta di una lunga passeggiata pedonale alberata, che si estende per quasi 5 km, realizzata sul tracciato di una vecchia linea ferroviaria sopraelevata, oggi dismessa. La figura 2 mostra un edificio verde a Largo Febo, nei pressi di Piazza Navona, a Roma (“Roma si fa verde”). Entrambe le foto sono state scattate da Andrea Campiotti (autore dell’articolo).