Agricoltura e agroindustria settori chiave per l’economia europea

La nuova PAC 2021-2027 si propone di promuovere l’agricoltura biologica e la filiera corta, azzerando le emissioni di CO2 e riducendo gli sprechi alimentari del 50 per cento. La Commissione europea, causa la crisi epidemiologica provocata dal Covid-19, pubblica linee guida che impegnano gli Stati membri a designare “corsie verdi” per agevolare il trasporto delle merci in Ue. Favorite 294 mila imprese che operano nel settore agroalimentare e in quello delle bevande

La Commissione europea promuove “corsie verdi” per agevolare il trasporto delle merci

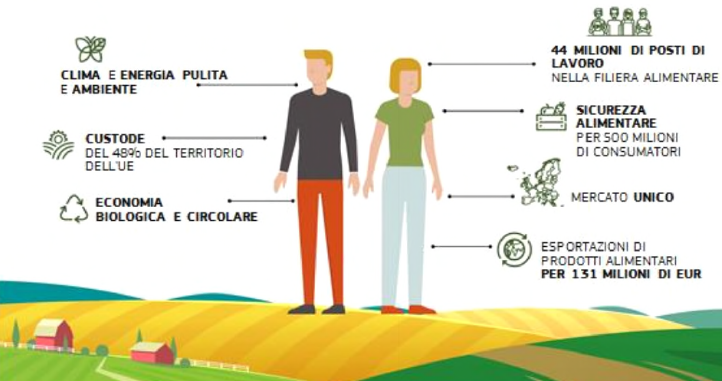

Il sistema agricolo-alimentare dell’Unione europea, Regno Unito compreso, contribuisce significativamente al benessere alimentare di oltre 500 milioni di cittadini europei e rappresenta una delle principali produzioni a livello globale. Circa 22 milioni di lavoratori operano nel settore agricolo e almeno il doppio di essi è occupato nell’agroindustria, nella trasformazione dei prodotti agroalimentari, nell’energia e nel turismo. Fondamentale è il ruolo rivestito dagli agricoltori nel preservare e migliorare l’ambiente naturale, il suolo, l’acqua, la biodiversità e i pozzi di assorbimento del carbonio (Figura 1).

Figura 1. Il settore agricolo nell’Unione europea a 28 (COM(2017) 713 final)

Nei giorni scorsi, a causa della crisi epidemiologica provocata dal Covid-19, la Commissione europea ha elaborato delle linee guida per la gestione delle frontiere interne dell’Ue, al fine di agevolare la catena di approvvigionamento garantendo il flusso continuo delle merci. Secondo tali linee guida, gli Stati membri sono tenuti a designare come “corsie verdi” (Figura 2) tutte le frontiere interne che fanno parte delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T), sospendendo temporaneamente le restrizioni di accesso stradale in vigore a livello nazionale. Con le nuove regole, l’attraversamento delle frontiere interne, compresi gli eventuali controlli e screening sanitari, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti.

Figura 2. Mappa delle “corsie verdi” per la circolazione agevolata delle merci sul territorio dell’Ue

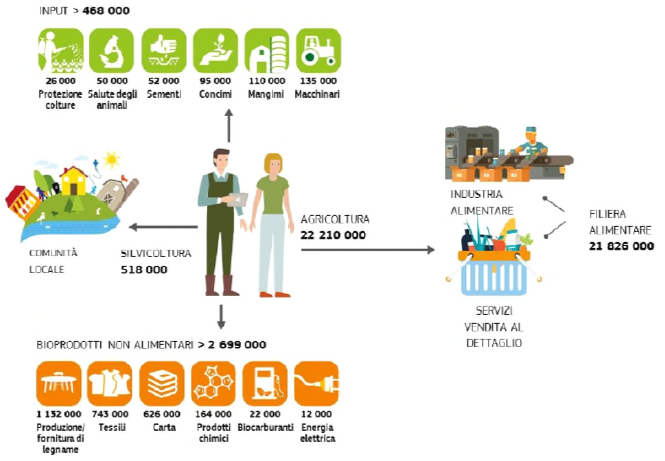

Le linee guida tracciate dalla Commissione europea sono state accolte favorevolmente dalle organizzazioni che rappresentano gli interessi degli agricoltori europei, in quanto contribuiranno ad assicurare il reddito alle 294 mila imprese che operano nel settore agroalimentare e in quello delle bevande, tra le quali vanno ricomprese anche circa 22 mila cooperative agricole (Figura 3).

Figura 3. Il settore agroalimentare nell’Unione europea (le cifre indicano il numero di posti di lavoro nei settori corrispondenti (elaborato da COM(2017) 713 final)

L’agricoltura nel Green Deal europeo

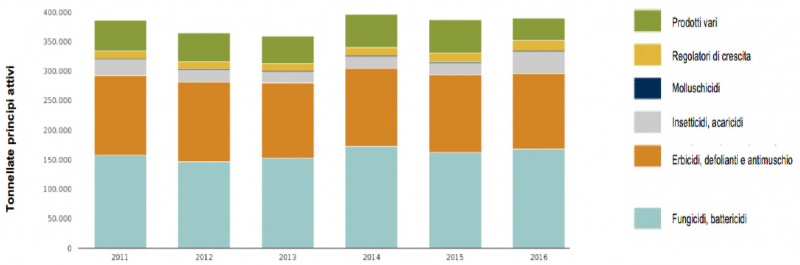

Il sistema agricolo-alimentare è parte integrante del Green deal, l’ambizioso pacchetto di misure lanciato dalla Commissione europea, che prevede investimenti per 1000 miliardi di euro con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050. Si tratta di obiettivi indispensabili per contenere l’aumento del riscaldamento globale entro gli 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali (1850), in linea con quanto fissato dall’Accordo di Parigi. L’Unione europea si è infatti impegnata ad azzerare le proprie emissioni di CO2, che ancora rappresentano il 9 per cento delle emissioni a livello globale, entro il 2050, contribuendo al contempo all’obiettivo intermedio che prevede la riduzione del 55 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2030. Un ruolo fondamentale per centrare gli obiettivi sarà giocato dalla PAC 2021-2027 che, con la strategia “Farm to Fork”, si propone di promuovere l’agricoltura biologica e la filiera corta, al fine di azzerare le emissioni di CO2 e ridurre gli sprechi alimentari del 50 per cento. Tra gli obiettivi contenuti nella nuova PAC figura anche quello che prevede una significativa riduzione del consumo di fertilizzanti minerali, che l’Eurostat (Ufficio statistico dell'Unione europea) ha valutato in 11,6 milioni di tonnellate di azoto e 1,3 milioni di tonnellate di fosforo, alle quali va aggiunto un consumo di pesticidi di 400 mila tonnellate di principi attivi (Figura 4).

Figura 4. Consumo di pesticidi al 2017 (Elaborata da Eurostat 2018)

Un sistema agricolo-alimentare più sostenibile sarà in grado di garantire redditi più adeguati agli agricoltori che, secondo il Copa-Cogeca (Comitato delle organizzazioni agricole professionali-Confederazione generale delle cooperative agricole), il principale gruppo d’interesse per gli agricoltori europei, ricevono mediamente solo il 21 per cento della quota del valore del prodotto agricolo, a fronte del 28 per cento che è destinato alla trasformazione e del 51 per cento che va ai rivenditori. A questo proposito, tra gli obiettivi del Green Deal europeo c’è anche quello che punta a sostenere la ri-territorializzazione delle produzioni e l’impiego di processi di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari più sostenibili sotto il profilo ambientale ed energetico. I nuovi paradigmi di produzione richiedono infatti un cambio di mentalità e una diversa organizzazione delle imprese e del lavoro degli agricoltori. Occorrono processi e pratiche agricole più moderne e in grado di salvaguardare la qualità dei prodotti e di minimizzare i consumi di acqua, suolo ed energia. In questo modo di potrà aprire la strada alla decarbonizzazione del sistema agricolo-alimentare, tra gli obiettivi del Green Deal, e contrastare il Global change, cioè l’insieme dei mutamenti che si registrano nei differenti ecosistemi terrestri a causa dei cambiamenti climatici.

Per approfondire:

-

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura. COM(2017) 713 final.

-

The European Green Deal. COM(2019) 640 final.

-

EFSA (http://www.efsa.europa.eu/it).

-

Eurostat 2018 (dati per i pesticidi) e Eurostat 2019 (dati per i fertilizzanti minerali).

Foto d'intestazione: panorama agricolo nella provincia di Ragusa, in Sicilia (Foto: Carlo Alberto Campiotti)