Le Vertical farm per città più resilienti e sostenibili

La crescita vertiginosa della popolazione urbana e la necessità di rendere le città più resilienti a cambiamenti climatici e crisi sanitarie impongono una ridefinizione del nostro sistema di produzione alimentare. Le vertical farm rappresentano una soluzione innovativa capace di ridurre i costi energetici, creare occupazione, garantire sicurezza igienico-sanitaria ai prodotti e contribuire alla riqualificazione urbana.

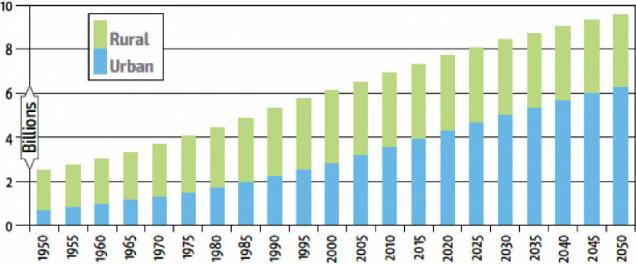

L’agricoltura moderna consuma forti quantitativi di energia fossile per produrre i beni alimentari sia vegetali che animali di cui abbiamo bisogno. In termini generali, la produzione di cereali (che contribuiscono al 70 percento della dieta umana) richiede il 60 per cento di energia fossile per la produzione di fertilizzanti, fitosanitari e motorizzazione. D’altro canto, la produzione industriale di un 1 kg di carne richiedere fino a 8 litri di combustibile fossile. Il sistema agricolo è inoltre responsabile di circa il 10 percento delle emissioni di gas serra in Europa (il 5 percento delle quali in Italia) e di numerosi fenomeni quali deforestazione, inquinamento, erosione e salinizzazione del suolo. Se da un lato il sistema agroalimentare moderno apporta innumerevoli vantaggi all’economia nazionale, dall’altro contribuisce in modo negativi su produttori e consumatori. Le varie fasi che caratterizzano la catena di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, che allungano il percorso dal campo alla tavola, il ricorso all’importazione di prodotti provenienti dall’estero, spesso provenienti da paesi caratterizzati da insufficienti norme sociali e di lavoro, la specializzazione esasperata per le confezioni e l’immagine dei prodotti, ecc., comportano guadagni superiori (spesso a scapito dei produttori) ai numerosi intermediari che agiscono nella filiera e prezzi più elevati per i consumatori. Si stima che entro il 2030 oltre cinque miliardi di persone vivranno nelle aree urbane più densamente popolate del pianeta con problemi non indifferenti in termini di consumi di cibo, energia ed emissioni di CO2. L’aumento della popolazione che sceglie di vivere in città impone la definizione e lo sviluppo di catene di approvvigionamento in grado di soddisfare le esigenze alimentari dei cittadini (Figura 1). Va ridefinito un sistema agricolo-alimentare basato su pianificazioni urbane innovative in grado di valorizzare le fasce perimetrali delle aree urbane mediante lo sviluppo di tipologie moderne di filiera corta e progetti di agricoltura urbana capaci di favorire il risparmio di energia, di acqua, di emissioni di CO2 e la minimizzazione degli sprechi alimentari.

Figura 1. Stima di crescita della popolazione rurale e urbana al 2050 (UN, 2015)

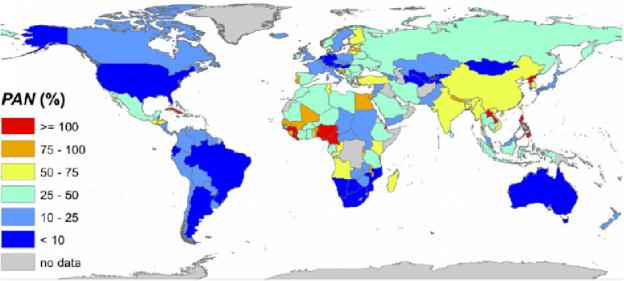

Molte città hanno già incluso l'agricoltura urbana come parte delle loro strategie per ridurre l’impronta ecologica (meno trasporti, meno energia fossile per la climatizzazione, più prodotti freschi venduti direttamente ai consumatori) e consentire il riciclo di rifiuti e residui vegetali. Questi ultimi possono essere utilizzati come compost o come materia prima per la produzione di alimenti per animali e di biomassa per la produzione di biogas. Entro il 2020, l'Europa punta a raggiungere un'occupazione del 75 percento nella fascia di popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni (Commissione europea 2014A). Gli ambiziosi obiettivi che si è data l’Europa mirano a raggiungere un livello superiore di occupazione per fornire lavoro a persone non qualificate o disabili e per sostenere le piccole comunità e le famiglie economicamente più deboli, mediante un uso limitato di suolo urbano (Figura 2).

Figura 2. PAN (percentuale area urbana necessaria) per soddisfare il consumo effettivo di verdure da parte degli abitanti delle città attraverso l’agricoltura urbana (Fonte: Environ. Res. Lett. 9 (2014) 064025)

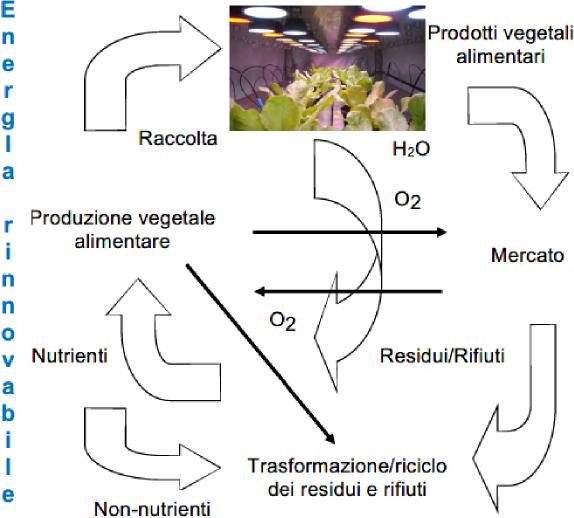

La pandemia da Covid-19, che ha colpito indiscriminatamente tutti i paesi del mondo, ha sollevato una serie di interrogativi rispetto all’interazione tra il cambiamento ambientale, l’inquinamento e l’insorgenza di malattie infettive, con particolare riguardo allo stravolgimento degli equilibri naturali, spesso frutto del sistema ad alta intensità energetica che caratterizza l’approvvigionamento alimentare nei maggiori paesi industrializzati. Di qui deriva il forte interesse per un tipo di agricoltura urbana fortemente specializzata come quella rappresentata dalle Vertical farm, che eliminano di fatto le distanze tra produttore e consumatore e costituiscono una soluzione tecnologica in grado di rendere le città più resilienti e sostenibili. La strategia delle Vertical farm, all’interno del contesto urbano, rappresenta un sistema agricolo in door che utilizza energia rinnovabile, materiali, spazio e lavoro in modo sostenibile, sulla base di cinque paradigmi: zero emissions, zero waste, zero distances, zero power, zero pesticides. Questa tecnologia specializzata di agricoltura urbana rappresenta una realtà produttiva che offre l’opportunità di riciclare rifiuti e acque grigie e che aiuta i cittadini ad avere frutta e verdura fresche e controllate dal punto di vista igienico-sanitario. Si stima che il mercato delle Vertical farm raggiungerà un valore di 6 miliardi di dollari entro il 2022, registrando un tasso di crescita annuale medio pari al 24,8 percento. La stima si lega alle previsioni di crescita della popolazione urbana e alla funzionalità della tecnologia alla base delle Vertical farm, che impiega energia rinnovabile, minimizza l’uso di pesticidi e fitosanitari di sintesi e garantisce sicurezza alimentare e la possibilità di programmare i tempi di produzione secondo cicli virtuosi e in accordo con le richieste dei consumatori (Figura 3)

Figura 3. Ciclo biologico virtuoso per la produzione alimentare nelle Vertical farm

La produzione di cibo mediante l’uso di sistemi tecnologici innovativi rappresenta una delle maggiori sfide dei prossimi anni per far fronte al cambiamento climatico e al forte impatto ambientale ed energetico del sistema agricolo-alimentare tradizionale.

Foto d’intestazione: Carlo Alberto Campiotti