La lotta al cambiamento climatico passa dalla tutela del suolo

La tutela del suolo è centrale nella lotta al cambiamento climatico, per la salvaguardia della biodiversità vegetale e animale e la rigenerazione delle città

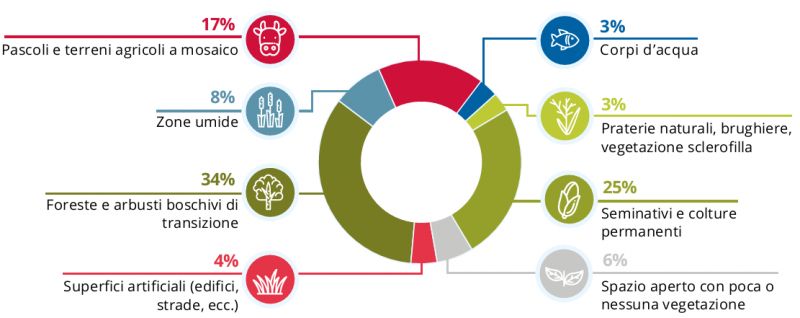

Il suolo costituisce un’infrastruttura naturale necessaria alla vita di tutte le forme viventi sia vegetali che animali e la sua tutela è centrale nella lotta al cambiamento climatico. Secondo dati della Commissione europea, a fronte del rilascio di emissioni di CO2 di circa 75,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (MtCO2e) da parte dei suoli, attraverso le praterie, le foreste e le piante coltivate, i suoli contribuiscono a consumare annualmente circa 80 milioni di tonnellate di carbonio. I suoli costituiscono il più grande deposito naturale di carbonio, conservano ingenti quantità di acqua che contribuiscono a regolare le temperature dell’aria e la struttura geomorfologica del territorio, producono direttamente o indirettamente il 95 per cento del cibo e attraverso le piante coltivate e la biomassa vegetale contribuiscono a rimuovere ogni anno dall’atmosfera una quantità di CO2 pari a quella emessa dai combustibili fossili che equivale al 25 per cento della CO2 presente in atmosfera a livello globale. Il suolo è una risorsa finita e non rinnovabile, giacché il tempo necessario per la sua formazione è di circa un centimetro di suolo superficiale ogni millennio. Perciò, appare evidente quanto sia importante prevenire qualsiasi tipo di danno al suolo (erosione, distruzione, degrado, salinizzazione, contaminazione da pesticidi, ecc.) e interrompere il suo consumo con forme di urbanizzazione eccessiva e non controllata (5 per cento del territorio europeo). L’Unione europea con la Direttiva Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa– COM(2013) 249 final e successivamente con la COM(2019) 236 final– Riesame dei progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per le infrastrutture verdi ha messo in campo una serie di azioni basate sulla natura per le città nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile. L'obiettivo principale è "nessun consumo netto di suolo entro il 2050" che significa ridurre i fenomeni dell'erosione, che attualmente provoca una perdita di produzione agricola pari a 1,25 miliardi di euro ogni anno e della salinizzazione che interessa 3,8 milioni di ettari di territorio dell'UE, ma anche evitare lavorazioni profonde e l'uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi che sono all’origine della contaminazione dei terreni agricoli. Accanto alle foreste e alle praterie, le infrastrutture verdi urbane sono soluzioni che riqualificano e proteggono le città dal riscaldamento globale. Parchi, orti urbani, tetti e pareti verdi sequestrano il carbonio atmosferico, migliorano la biodiversità e la qualità della vita delle persone e l'economia in aree urbane densamente edificate (Figura 1).

Fonte: EEA Segnali 2019

La vegetazione sul territorio riduce gli impatti di alluvioni e frane, allevia lo stress da calore estivo e l'inquinamento atmosferico e assorbe il surplus idrico causato da intense precipitazioni. In questo contesto, la Mission Horizon "Caring for Soil is Caring for Life", proposta dal Soil Health and Food Mission Board, si propone l'obiettivo di garantire che il 75 per cento dei suoli sia protetto entro il 2030 per garantire cibo sano, natura e clima. Soltanto attraverso una normativa europea completa, adeguata e vincolante in materia di protezione del suolo e delle sue risorse, che tuttavia ancora non esiste, l’Ue potrà realizzare la sua agenda di sviluppo sostenibile e lotta al cambiamento climatico, in linea con i17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, l'accordo di Parigi del 2015 e il Green Deal europeo.

Per approfondire:

- Caring for soil is caring for life – Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for healthy food, people, nature and climate. Publications Office of the European Union, 2020.

- Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP).

- Suolo e territorio in Europa: perché dobbiamo usare in modo sostenibile queste risorse vitali e limitate. EEA SEGNALI 2019.

Foto d'intestazione: terrazzamenti contro il degrado del suolo (foto: Carlo Alberto Campiotti)