Il Carbon pricing è un’opportunità per gli agricoltori

L’Unione europea punta a ridurre le emissioni di gas serra grazie al meccanismo dell’ETS (European emission trading system). La Commissione stima che l’agricoltura del carbonio contribuirà a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, incrementare la biodiversità, conservare gli ecosistemi e costituirà una nuova forma di reddito per gli agricoltori

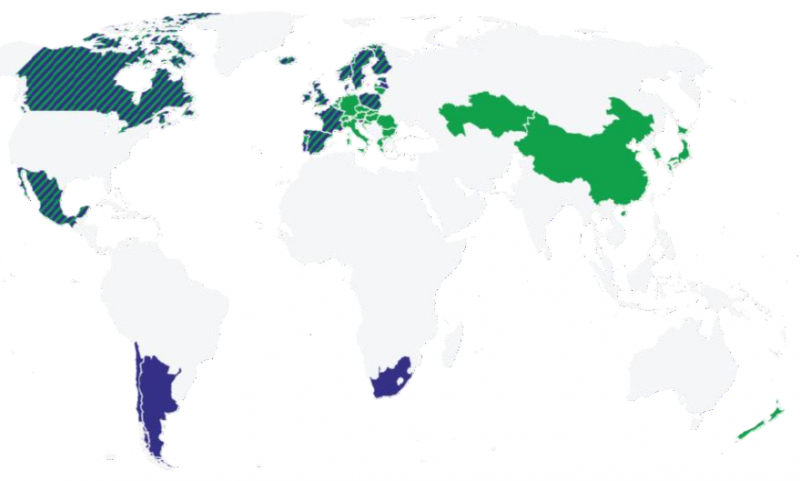

La NASA sottolinea che la concentrazione media globale di anidride carbonica atmosferica (CO2) nel luglio 2021 è stata di circa 417 parti per milione (ppm), con un aumento del 49 per cento dal 1850, dovuto principalmente all’impiego di combustibili fossili iniziato nel periodo della seconda rivoluzione industriale (NASA's Climate Change Newsletter, 01 Sep 2021). Gli effetti di tale aumento sono evidenti: periodi di siccità più lunghi e frequenti, eventi meteorologici estremi come “bombe d’acqua”, venti forti e gelate primaverili tardive, temperature estive caratterizzate da picchi mai raggiunti prima. Per contrastare il cambiamento climatico l’Unione europea ha messo in campo un pacchetto di misure ambiziose, prime fra tutte la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Si inserisce nell’azione di contrasto al cambiamento climatico anche il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), lanciato dalla Commissione europea nel 2005 per ridurre le emissioni di gas climalteranti. In pratica si tratta di una tassa sul carbonio per lecentrali elettriche, gli impianti industriali e l’aviazione, responsabili del 40 per cento delle emissioni totali a livello europeo. Attraverso tale meccanismo queste imprese sono incoraggiate ad adottare soluzioni per abbattere le emissioni e rimanere nei limiti imposti dall'Ue, oppure ad acquistare crediti di carbonio sul mercato della commercializzazione di permessi di emissione di anidride carbonica, concepito per incoraggiare o aiutare Paesi e aziende a limitare le proprie emissioni di anidride carbonica (un credito di carbonio – CC equivale ad una tonnellata di anidride carbonica).Recentemente anche i ministri delle finanze del G20, presieduto dall’Italia, hanno adottato un comunicato per stimolare i paesi del mondo al meccanismo ETS (Figura 1).

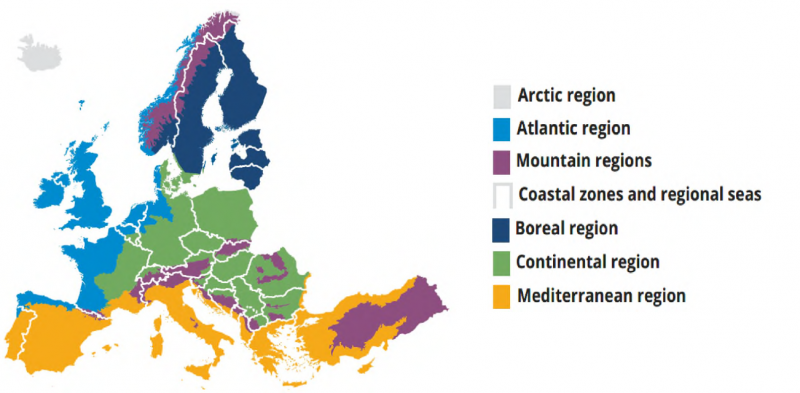

Figura 1. Mappa riassuntiva delle iniziative regionali, nazionali e subnazionali di carbon pricing- Paesi/giurisdizioni con ETS (in verde), con carbon tax (in blu) e quelli con ETS e carbon tax (in verde/blu). Modificato da Sapir, A. (2021) "Il meccanismo delle frontiere del carbonio dell'Unione europea e l'OMC", Bruegel Blog, 19 luglio.

Secondo il Carbon Pricing Dashboard della Banca Mondiale nel 2021, le iniziative cosiddette di carbon price dovrebbero coprire11,65 miliardi di tonnellate (GTCO2), vale a dire quasi il 21,5 per cento delle emissioni globali di gas serra.I prezzi di riferimento nell'ETS sono attualmente intorno a 53 euro a tonnellata, ma secondo l'International Emissions Trading Association (IETA) i prezzi del carbonio nell'EU ETS potrebbero salire a 58,62 euro a tonnellata tra il 2026 e il 2030. Tra i settori maggiormente impattanti in termini di emissioni di CO2, l’agricoltura che contribuisce per il 10 per cento alle emissioni di gas serra in Europa e che quindi, al pari dei settori industriale, edile e dei trasporti non può esimersi da interventi di riduzione delle emissioni di gas serra. Gli agricoltori potrebbero accedere a un nuovo reddito attraverso i crediti di carbonio (CC) che i governi rilasceranno alle aziende agricole che adottano pratiche di sequestro del carbonio. LaCommissione europea ha anche pubblicato un "Manuale di orientamento tecnico – creazione e attuazione di meccanismi agricoli basati sui risultati nell'UE"con il quale vengono identificatecinque aree tematiche chiave: ripristino e riumidificazione delle torbiere, agroforestale, mantenimento e miglioramento del carbonio organico del suolo su suoli minerali, gestione del carbonio organico nelle praterie, audit del carbonio degli allevamenti. La Commissione ha incluso l'agricoltura del carbonio all’interno della PAC (Politica Agricola Comunitaria), mentre il Commissario europeo per il clima e il Green Deal europeo Frans Timmermans, ha dichiarato che“l'agricoltura al carbonio offre nuove opportunità di reddito per gli agricoltori ed è un esempio di come gli ecoschemi e i finanziamenti privati della nuova Politica Agricola Comune possano premiare le pratiche agricole che ci aiutano a combattere le crisi del clima e della biodiversità".Inoltre, l'agricoltura del carbonio, stimata fra i 38 e i 58 miliardi di euro,oltre a migliorare il reddito degli agricoltori europei, contribuirà anche allamitigazione della crisi climatica, all’incremento della biodiversità e alla conservazione degli ecosistemi.

Per approfondire:

- https://ec.europa.eu/clima/news/commission-sets-carbon-farming-initiative-motion_en.

- https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/.

- Third G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting | 9-10 July 2021. Communiqué.

- COWI, Ecologic Institute and IEEP (2021) Technical Guidance Handbook – setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU Report to the European Commission, DG Climate Action, under Contract No. CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby.

- Ottmar Edenhofer, Mirjam Kosch, Michael Pahleand Georg Zachmann. A whole-economy carbonprice for Europe and how toget there Policy Contribution | Issue n˚06/21 | March 2021.

Foto d’intestazione: Carlo Alberto Campiotti