Oggi, 22 marzo, si celebra la “Giornata Mondiale dell’Acqua”. Le Nazioni Unite lanciano l’allarme: entro il 2030, a causa cambiamento climatico, quasi una persona su due vivrà in aree ad alto stress idrico.

In corso a Brasilia l’ottava edizione del World Water Forum

«Laudato si, mi Signore, per sor’Acqua, la quale è multo utile et humile et preziosa et casta», con queste parole, nel “Cantico delle Creature” (composto intorno al 1226), San Francesco d’Assisi lodava il Signore per questo bene così prezioso.

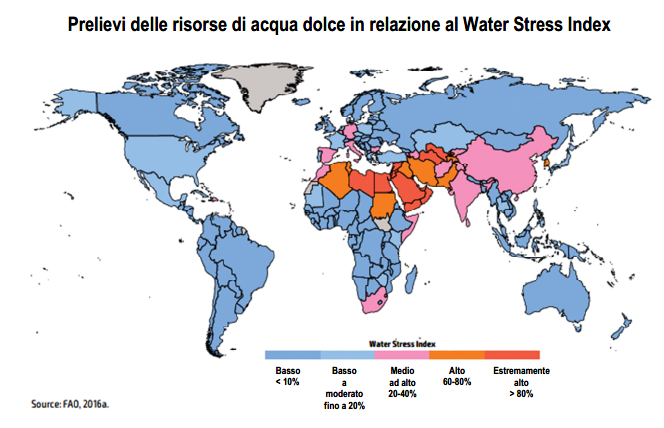

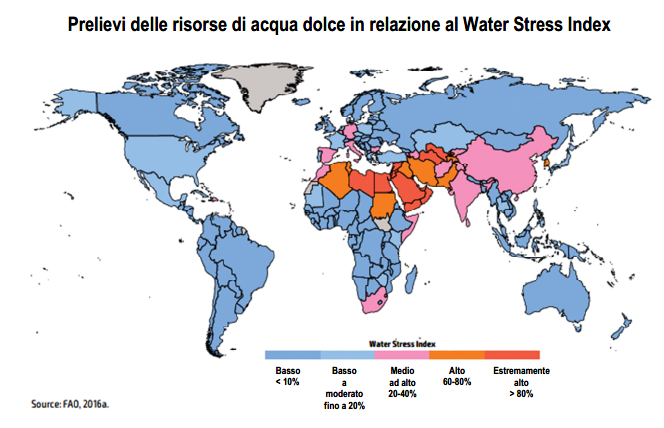

Secondo il “Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2018”, presentato in questi giorni all’8th World Water Forum, in corso a Brasilia dal 16 al 22 marzo, la scarsità di acqua e il suo uso incontrollato rappresentano uno dei grandi problemi del nostro tempo, al quale il genere umano dovrà trovare una soluzione, a meno che non voglia andare incontro al collasso. Il Rapporto sottolinea che, a causa del cambiamento climatico, entro il 2030, quasi la metà della popolazione mondiale vivrà in aree ad alto stress idrico. L’Africa, ad esempio, conterà tra i 75 e i 200 milioni di persone sottoposte a tale stress. Già oggi, secondo l’OCSE, il 40% della popolazione mondiale vive in bacini idrografici soggetti a stress idrico (Figura 2). Inoltre, la domanda globale di acqua aumenterà del 55% entro il 2050, raggiungendo i 5500-6000 km3 all’anno (oggi ha raggiunto all’incirca i 4600 km3). Ciò comporterà un aumento vertiginoso dell’utilizzo di acque sotterranee per uso agricolo, che oggi rappresentano il 67% del totale dei prelievi a livello globale (Burek et al.,2016).

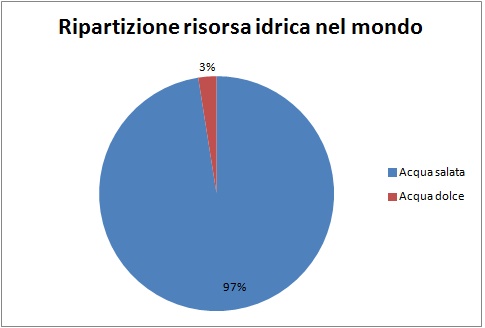

La scarsità di acqua dolce rappresenta poi un’altra grande sfida da vincere a livello globale nei prossimi anni. L’acqua presente sul nostro pianeta occupa circa un miliardo e mezzo di chilometri cubi. Tuttavia, solo il 3% di essa è considerata dolce o potabile mentre il rimanente 97% è costituito da acqua non potabile. Tenendo conto che l’acqua dolce è presente soprattutto come acqua sotterranea o immagazzinata nei ghiacciai e nelle calotte polari (2,5%), la percentuale di quella realmente disponibile scende allo 0,5% (Figura 1).

Figura 1. Ripartizione dell'acqua nel mondo. Fonte: World Business Council for Sustainable Development

Nonostante i dati allarmanti, il consumo di acqua è in continua crescita nei paesi sviluppati, dove mediamente raggiunge i 300 litri di acqua al giorno (in Italia, 245 litri al giorno, dati ISTAT 2017), mentre in molti paesi in via di sviluppo, soprattutto in diverse zone dell’Africa, il consumo medio giornaliero è spesso inferiore a 10 litri pro-capite. A questo proposito, le principali Agenzie del mondo raccomandano un minimo giornaliero di almeno 20 litri di acqua pro-capite per i bisogni essenziali (cucinare il cibo e/o per lavarsi) e per mantenere un livello di vita dignitoso.

Figura 2. Prelievi di acqua dolce nel mondo. Fonte: Rapporto FAO, 2016

Cosa ci dicono FAO e OCSE

La FAO considera che un paese sia water stressed quando il prelievo di acqua dolce è superiore al 25% della risorsa di acqua dolce rinnovabile; water scarcity quando il prelievo di acqua dolce supera il 75%. L’Organizzazione stima, inoltre, che il 40% della popolazione mondiale vive in aree rurali con bacini fluviali classificati come water scarce. Da tempo la FAO raccomanda la promozione di metodi innovativi per l'agricoltura e la produzione alimentare in generale, al fine di efficientare l’uso di acqua. Un altro aspetto importante è quello delle acque reflue generate dai settori dell’industria, dell’agricoltura, delle costruzioni e anche della vita quotidiana di milioni di persone. Si calcola che, a livello globale, oltre l’80% delle acque reflue si riversi nell’ecosistema invece di essere reimmesso in circolo e riutilizzato. Si potrebbe evitare tale spreco, ad esempio, trattando e utilizzando le acque reflue dalla nostre abitazioni per il verde urbano e nei sistemi di raffreddamento e di irrigazione delle coltivazioni non-alimentari. Il ricorso a pratiche di gestione nelle aziende agricole,che mirano all’obiettivo “acqua verde” (acqua proveniente da precipitazioni e stoccata nella zona radicale del suolo e quindi oggettodi evaporazione, traspirazione o assorbimento da parte delle piante), potrebbe migliorare significativamente la disponibilità di acqua per la produzione delle colture agricole (waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/).

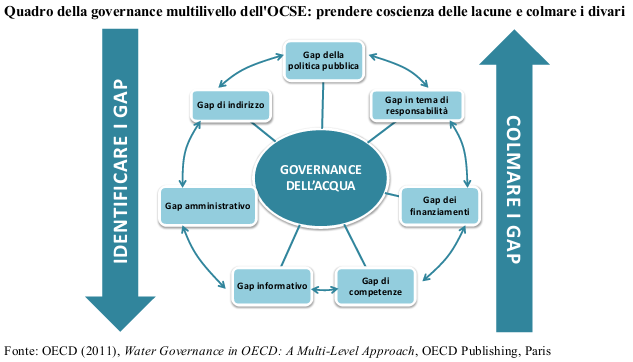

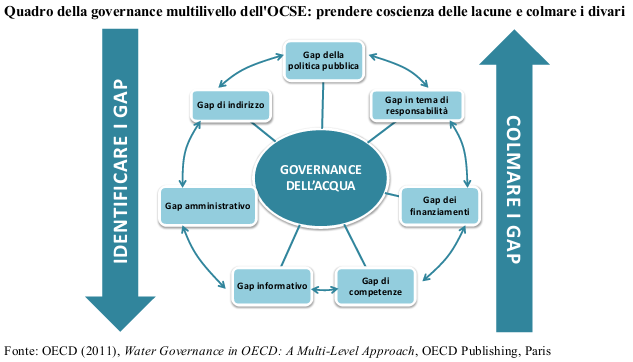

Secondo l’OCSE, sarà indispensabile dotarsi di “politiche pubbliche solide e soprattutto di una governance delle risorse idriche” per vincere la sfida, presente e futura, dei risparmi e dei consumi di acqua, sia nei paesi del Nord del mondo che in quelli del Sud. A tal proposito, l’OCSE ha sviluppato uno strumento, l’”OECD Multi-level Governance Framework: Mind the Gaps, Bridge the Gaps” ("Quadro della governance multilivello dell'OCSE: prendere coscienza delle lacune e colmare i divari"), che potràaiutare idecisoripolitici adidentificare e risolvere le sfide di governance a livello globale (Figura 3).

Figura 3.OECD Multi-level Governance Framework: Mind the Gaps, Bridge the Gaps

La proposta dell’OCSE è stata integrata e rafforzata con quella lanciata dalle Nazioni Unite durante il World Water Forum, in corso a Brasilia. Si tratta di una strategia sostenibile che mette al centro “soluzioni verdi” per raggiungere l’obiettivo di migliorare la gestione dell’acqua per conseguire la sicurezza idrica e la costruzione di un futuro migliore, più prospero, più sicuro e piùgiusto per tutti.

Fonti per approfondire:

- Burek et al., 2016. Water Futures and Solution Fast Track Initiative (Final Report). Pure.iiasa.ac.at/id/eprint/13008/;

- FAO, 2017. “The future of food and agriculture-Trends and challenges”;

- FAO-IPCC. Expert meeting on climate change, land use and food. Rome, Italy, 23-25 January 2017;

- Principi dell’OCSE sulla Governance dell’Acqua. 2015;

- "Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche”, 2018.