Inequalities: un itinerario interdisciplinare tra le disuguaglianze della società contemporanea

Di Alessandro Campiotti

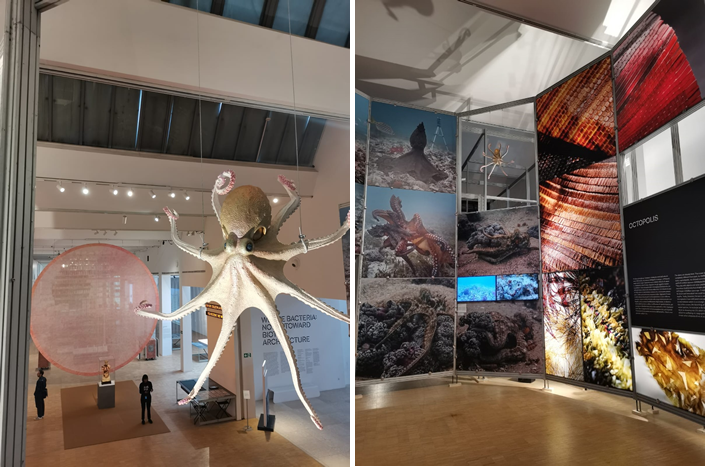

Il tema delle disuguaglianze è al centro della 24° Esposizione Internazionale dal titolo Inequalities, in programma dal 13 maggio al 9 novembre 2025, presso gli spazi dell’istituzione culturale Triennale Milano, nella più ampia cornice di Parco Sempione.

La mostra mira ad analizzare la questione delle disuguaglianze secondo un approccio trasversale, toccando numerose sfere disciplinari, come quella sociale, economica, etnica, geografica, culturale, ambientale ed ecologica. Per fare ciò, l’esposizione è articolata secondo due principali chiavi di lettura del tema, rappresentate dalla geopolitica e dalla biopolitica delle disuguaglianze. Il primo concetto si riferisce in maniera particolare alle città, luoghi in cui le differenze socioeconomiche tra persone risultano più evidenti, mentre il secondo analizza in che modo le disparità determinate dall’essere umano influenzano non solo la qualità della vita umana, ma anche quella dell’ambiente circostante, a partire dagli ecosistemi naturali e dalla biodiversità.

Attraverso un percorso multidisciplinare che spazia dall’arte all’architettura, dall’antropologia alla biologia, la mostra delinea i principali elementi che contribuiscono ad accentuare le disparità nella società contemporanea, fornendo al pubblico l’opportunità di riflettere sui tanti temi trattati, e coinvolgendolo al tempo stesso nella ricerca delle migliori soluzioni per far fronte ai diversi scenari.

Passeggiando per le sale dell’esposizione, è possibile imbattersi nel controverso paradosso del surplus calorico, secondo il quale l’aspettativa di vita delle persone non rispecchia sempre i livelli di PIL dello stato in cui si vive. È il caso degli Stati Uniti, che pur detenendo il più alto PIL mondiale, hanno un’aspettativa di vita di 76.4 anni, nettamente inferiore ai quasi 85 anni di molti paesi europei, in quanto l’eccesso calorico che caratterizza la dieta di milioni di persone, spesso appartenenti alle fasce meno abbienti della popolazione, causa problemi di obesità e disturbi metabolici.

Proseguendo l’itinerario museale, ci si può immergere tra le mappe e gli scenari del mondo futuro, dove le numerose conseguenze del cambiamento climatico, a partire dall’innalzamento del livello dei mari, potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle città lagunari. Oltre al caso di Venezia, risulta emblematico quello di Jakarta, capitale dell’Indonesia, dove l’eccessiva urbanizzazione, abbinata al progressivo smottamento del terreno e al pericolo di inondazioni, ha determinato l’esigenza da parte delle istituzioni di progettare il trasferimento della capitale da Jakarta a Nusantara, in una deserta giungla sulla costa orientale dell’isola del Borneo.

Dall’Asia si torna poi in Italia, in particolare a Milano, città che oltre a 1.360.000 abitanti, ospita anche altre 21 specie di mammiferi, 250 di uccelli, 1000 di insetti e 1200 di specie vegetali, che insieme contribuiscono ad arricchire la biodiversità urbana. La presenza di uccelli, insetti o piccoli mammiferi, infatti, rappresenta un bio-indicatore di qualità degli habitat all’interno del più ampio ecosistema urbano, in cui la diversità specifica viene fortemente influenzata dalle caratteristiche dei diversi quartieri, come il grado di urbanizzazione, la presenza di aree verdi quali parchi e viali alberati e persino il contesto socioeconomico.

A questo proposito, alcuni studi dimostrano che ad un maggior livello di urbanizzazione – che in alcune città si rileva nei quartieri più abbienti mentre in altre in quelli meno abbienti – corrisponde una minore presenza di biodiversità, anche a causa del fatto che molte persone prediligono una cura intensiva delle aree verdi cittadine. Tuttavia, considerando che nei prossimi anni sempre più persone vivranno nelle città, i recenti canoni di progettazione urbana prevedono un graduale aumento della percentuale di aree verdi per abitante, che oggi a Milano è uguale ad appena 15 m2 mentre secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) dovrebbe essere di almeno 50 m2 per garantire quel pacchetto di servizi ecosistemici che migliorano la qualità dell’ambiente sia per l’essere umano che per la biodiversità circostante.

Per approfondire tutto questo, e parlare di tanto altro, è stato definito un ricco programma di incontri e conferenze che nei prossimi mesi vedrà la partecipazione di personalità internazionali del mondo dell’arte, della scienza, della cultura, del design e dell’architettura, che porteranno il loro punto di vista sulla questione drammaticamente attuale delle disuguaglianze.

Per approfondire:

https://triennale.org/24-esposizione-internazionale

https://triennale.org/forum-inequalities

https://triennale.org/eventi/geopolitica-delle-disuguaglianze

Foto di Alessandro Campiotti

_____________